Octobre 2023

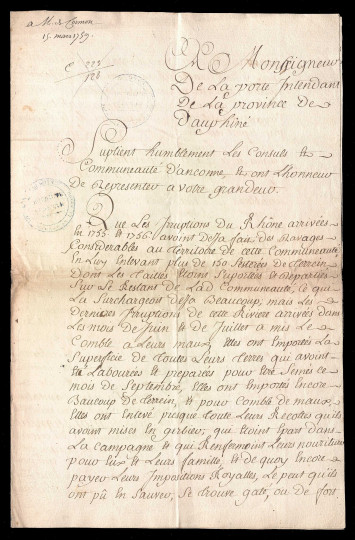

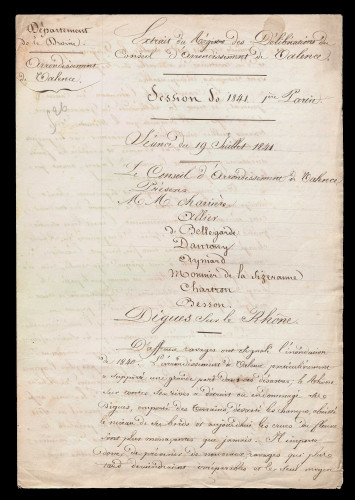

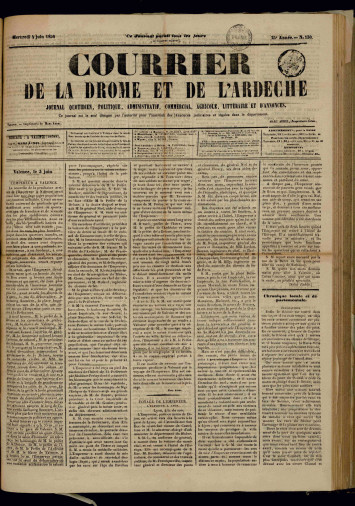

Faire face aux inondations du Rhône

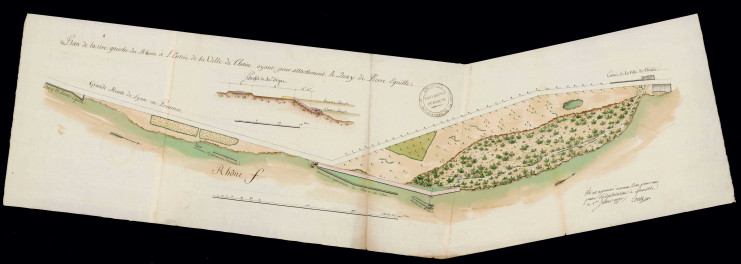

C 267 - Plan de la rive gauche du Rhône à l'entrée de Tain-l'Hermitage, 1773

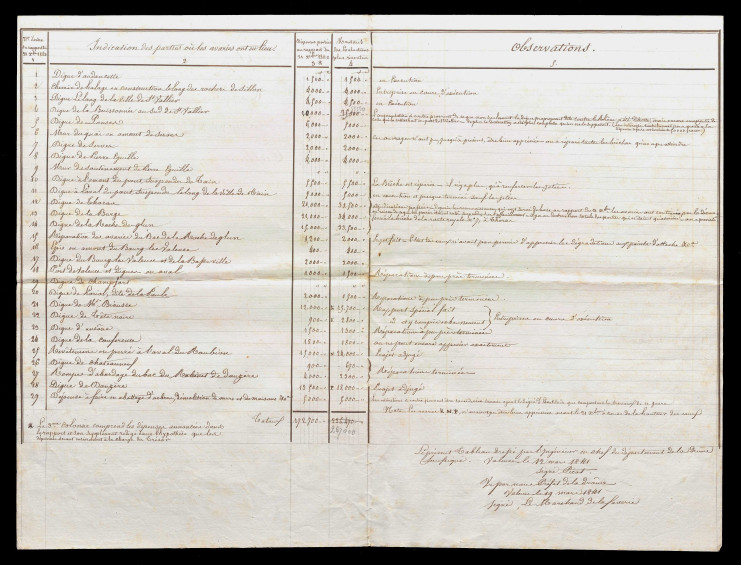

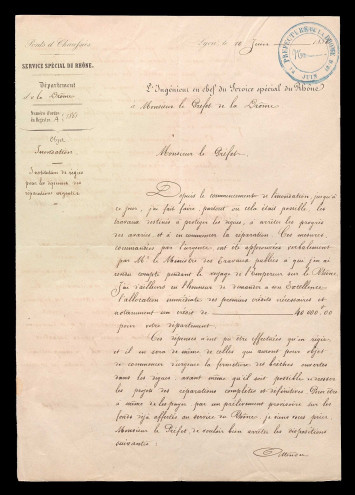

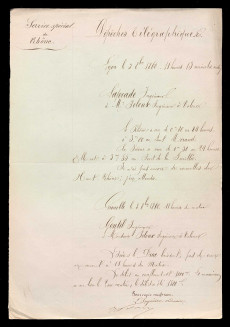

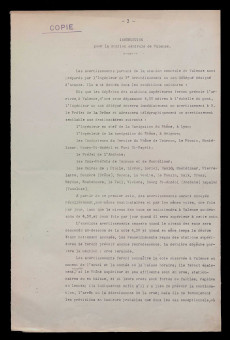

51 S 5 - Tableau des ouvrages d’art sur le Rhône ravagés par les inondations de 1840, avec l’estimation du montant des réparations