Novembre 2024

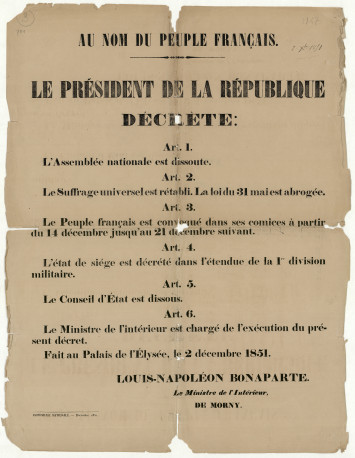

3 M 175 - Décret présidentiel du 2 décembre 1851

30 Fi 338/3 - Vue du village de Sauzet

L'origine géographique des insurgés

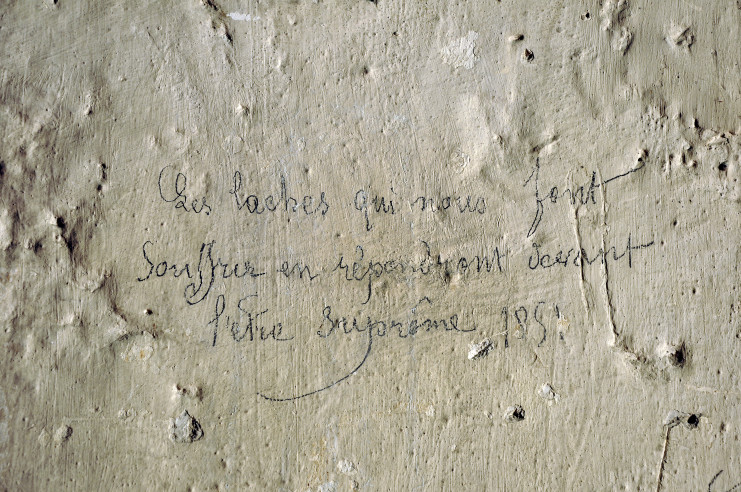

Graffiti sur le mur de la Tour de Crest où ont été emprisonnés des insurgés