Mars 2025

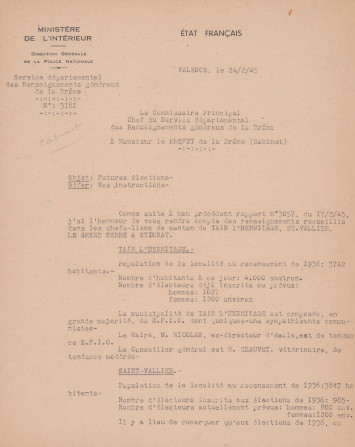

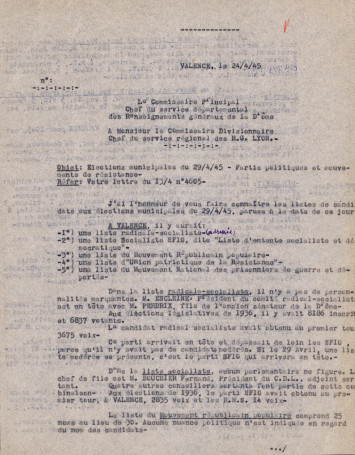

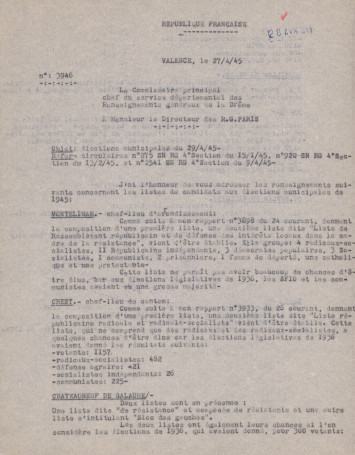

1945, les Françaises entrent en politique

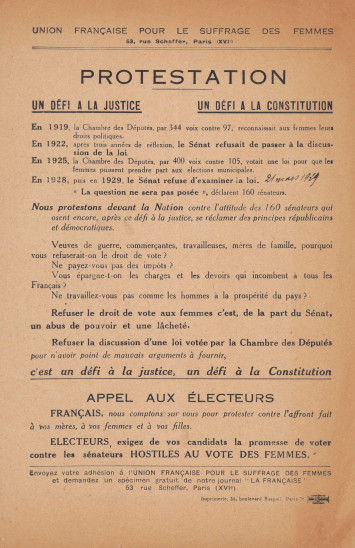

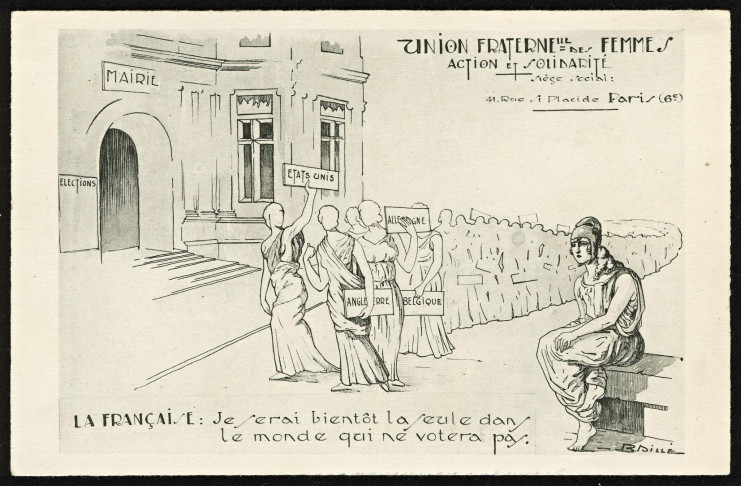

La Française : "Je serai bientôt la seule dans le monde qui ne votera pas" / dessin de P. Dillé ; éditée par l' Union fraternelle des femmes, image Ville de Paris / BMD

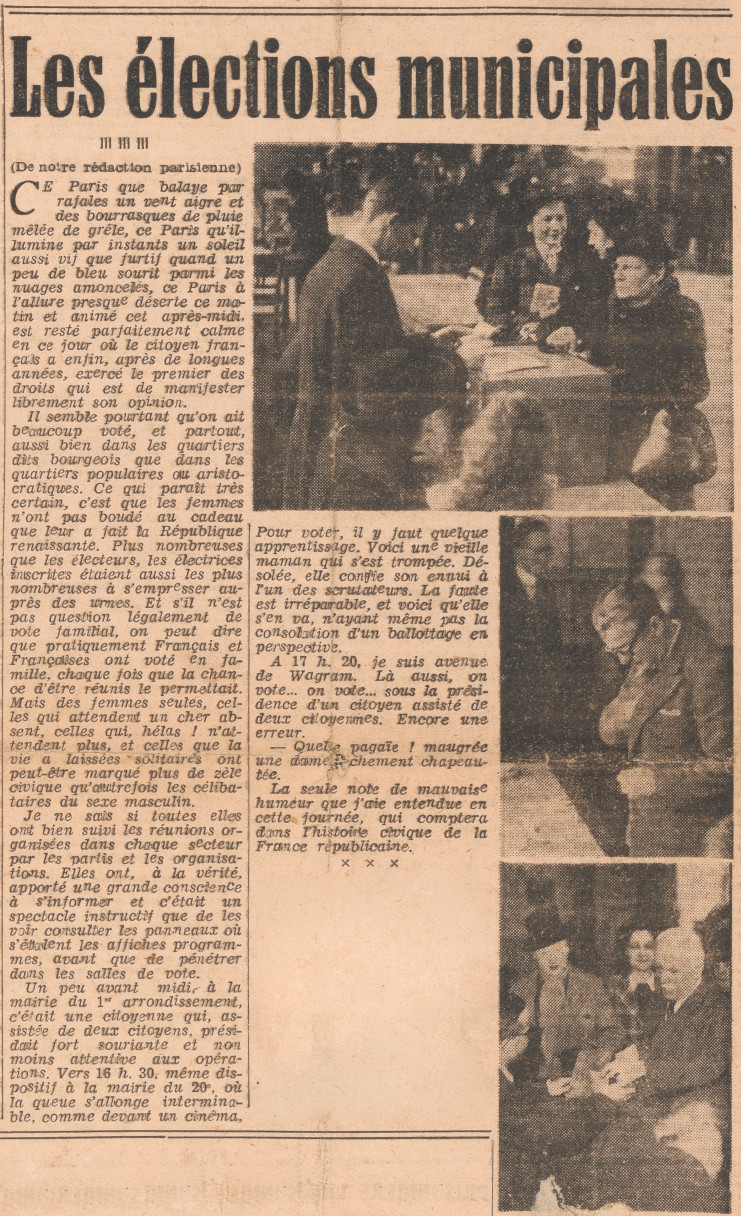

CP 296 - Article paru dans le Progrès du 29 avril 1945 : Les femmes votent pour la première fois